Das Obenende um 1940

Kanadier und Polen: Zeit der Befreiung, Rechtlosigkeit, Besatzung und Begegnung

Folgend werden wir das Verhältnis zwischen Deutschen, Kanadiern und Polen beleuchten. Das Verhalten der Kanadier wurde von den Deutschen, von einzelnen Fällen abgesehen, weitgehend als korrekt wahrgenommen, als hätten sie den Krieg „professionell“ abgewickelt, als wären bei ihnen weniger „persönlich offenen Rechnungen zu begleichen gewesen.“ Niemals war Kanada durch Kriegshandlungen im eigenen Land berührt, während Polen durch Krieg und deutsche Besatzung sehr schwer gelitten hatte.

Dieses Kapitel widmen wir dem polnischen Historiker Jan RYDEL wegen seines Mutes, die Wahrheit ungeschönt anzunähern, nicht geschmälert durch irgendeine Form vermeintlicher oder wirklicher political correctness.

In unserer Region blieb das Kriegsende 1945 in traumatischer Wahrnehmung. So wie die Erinnerung an brutale Übergriffe von Deutschen in Polen während des II. Weltkriegs als Tatsache außer Frage fortbesteht, genauso gehört es zu den Pflichten des Chronisten, sich um die Wahrheit in dieser Region zu bemühen, die gleichwohl immer nur Annäherung bleibti Es muss ungeschminkt der Versuch gelten, das Ungeheure auszusprechen, was Polen litten und auch Deutsche, was sich, genau genommen, fast der Sprachbewältigung entzieht. Zur Vorgeschichte:

Am 31.07.1944 waren mit Amerikanern, Engländern auch Polen in der Normandie gelandet. Diese Polen hatten meist schon vor dem Krieg in England gearbeitet oder waren im Krieg auf teils abenteuerlichen Wegen dorthin gelangt. Unter ihnen brannten viele auf Vergeltung für die massiven Kriegszerstörungen durch Deutsche und für die unabsehbar vielen polnischen Toten in ihrer Heimat.

Ein Großteil der Polen in Britannien galt als entschieden antideutsch, Grund genug für die englische Führung unter Churchill, sie als Freiwillige auf alliierter Seite, als Angehörige der 1. polnischen Panzerdivision an vorderster Front in den Krieg zu schicken.

Die Konzentration exilpolnischer Militäreinheiten im Emsland und südlichen Ostfriesland wirkte als Sogkraft, in der sich polnische Displaced Persons, „vom Krieg Entwurzelte“ (Gefangene, Zwangsarbeiter), sammelten und schließlich eine Eigenverwaltung errichteten.

Ende April 1945 entstand von polnischer Seite die Idee „eine polnische Kolonie im Emsland“ zu bilden, dies beschlossen auf unterer Ebene und zunächst unterstützt von der kanadischen Armee (10.05./15.05.1945), wogegen sich von Seiten der Briten rasch Widerstand aufbaute.

Jedem gut informierten und nachdenklichen Polen mussten die realen Machtverhältnisse in Europa vollkommen klar sein, dass die zu der Zeit, (1945), hoch gerüsteten Sowjets mit ihrer Millionen-Armee auf Jahre alles bestimmen würden, was in Polen geschah und nicht die Briten. So war auch das Verhältnis zu den verbündeten Engländern, Kanadiern polnischerseits kaum ungetrübt. Die Briten ließen die Polen gerne an die vorderste Front, überließen ihnen die militärische „Drecksarbeit“ bei schweren Kämpfen, bezahlt mit vielen polnischen Kriegstoten, wobei gleichzeitig mancher der „Herren Alliierten“ deutlich zeigte, wer das Oberkommando führte und wer sich als „Nachgeordneter“ und letztlich als „polnischer Befehlsempfänger“ zu verhalten hatte: Wurde die polnische Armee nicht einfach nur benutzt und skrupellos ausgenutzt?

Wie dachten Polen? Jetzt, nach solch unsäglich großen Opfern, wäre nun die Zeit, gleichsam als Symbol einer über alles gerechtfertigten Wiedergutmachung, etwas eigenes Polnisches im Feindesland aufzubauen, vielleicht sogar langfristig?

Mit der Invasion der Alliierten war mit Kanadiern und Polen der Krieg und der Kriegsfeind ins Land gekommen, mit der immer gleichen, brutalen Logik des Kriegs, mit Zerstörung, Tod, Ausplünderung und mit dem Gefühl vollkommener Rechtlosigkeit und des Ausgeliefert-Seins, kurzum mit allen Grausamkeiten von Front, Tod und Krieg. All das wurde vielfach begleitet von Vertreibung aus dem eigenen Zuhause, mit primitivster Notunterkunft für die Vertriebenen, häufig mit weitgehender Vernichtung des Eigentums, der Einrichtung und der Habe. Und: Die Vertreibung der Millionen Deutschen aus nun polnischem Gebiet im Osten hatte begonnen mit entsprechender, vielfach unmenschlicher Behandlung auch durch Polen.

Zwischen Polen und Deutschen gab es kaum den Ausgleich in dieser Zeit.

Und was geschah im Emsland mit dem Krieg und dessen Ende (1945)?

Schon unmittelbar nach dem Einmarsch und auch Wochen und Monate danach, kam es immer wieder zu z. T. spektakulären Übergriffen.

Raubüberfälle, Raubmorde, demnach plötzliche Angriffe mit Wegnahme von Gütern unter Androhung oder Anwendung von Gewalt, gehörten zu den häufig vorkommenden Delikten der Zeit. Sie zogen sich durch den ganzen Sommer und Herbst 1945 und waren auch 1946 immer noch tägliche Bedrohung. Der Tätigkeitsbericht des Regierungsbezirkes Osnabrück verzeichnete allein zwischen Mai 1946 und Dezember 1947 insgesamt 2.765 Raubüberfälle. Vereinzelt kam es zu Raubmorden. i

Jan RYDEL (*1959 in Krakau), Historiker, Professor an der Pädagogischen Universität Krakau) merkte an:

„Zu den häufigsten Verbrechen (der polnischen DPs) gehörten nun nächtliche Raubüberfälle auf Bauernhöfe. Die routinierten Angreifer waren in der Regel bewaffnet.“

Wie sah dies aus, wenn man etwas näher schaute? Pastor Schütte, Pfarrer in St. Antonius, Papenburg-Untenende notierte anlässlich der Beerdigung am 26.04.1945:

„Rosema, Bernard Hermann, Aschendorfermoor (*10.02.1876), Sohn des Schmiedes Bernhard Rosema und der Gesina, geb. Kösters, ist am 21.06.1945 „durch Überfall nachts 2 Uhr im Haus von polnischen Plünderern erschossen“ worden, Beisetzung am 26.06.1945.

Aus der wochenlangen Recherche mit den unabhängig von einander erfassten Mitteilungen von sechs unmittelbaren Augenzeugen ergab sich das folgende, an Einzelheiten reiche Bild des Vorgangs, dies nun nach 74 Jahren: i

„Der Zimmermann Bernhard Rosema (69) lebte 1945 in einem Gulfhof in Aschendorfermoor mit seiner Schwiegertochter Katharina (Käthe), geb. Wichmann und den kleinen Enkeln Bernard, Walter, Annemarie. Der Sohn Gerd Josef (Joke) war fort im Krieg, bei der Marine im Westen (Frankreich).

Jetzt, nach dem chaotischen Kriegsausgang und dem ständigen Reden von Überfällen fühlte sich Bernard Rosema unsicher, hatte sich unters Bett ein altes Seitengewehr (Bajonett) bereit gelegt. ii Er war nicht der Mann für viele Worte, war eher in sich verschlossen, war wegen seiner Geradlinigkeit geschätzt, auch wegen seiner Willenskraft, war nicht einer, dem Mut fehlte. Seiner Schwiegertochter sagte er: „Wenn die Polen kommen, ich hab´ das hier“, und zeigte auf sein Bajonett.

Der 21. Juni 1945: Bernard Rosema erwachte nachts. Ein Geräusch hatte ihn geweckt. Er lauschte, war hellwach. Etwa zwei Uhr nachts.

Das durfte so nicht wahr sein. Klopfte einer laut ans Schlafzimmerfenster, forderte ihn unmissverständlich auf, Fenster und Tür zu öffnen. Schlug das Fenster ein. i

Er tastete zum Bajonett, stand auf, warf sich rasch etwas um, bewegte sich aufs Geräusch zu. Mit einem heftigen: „Ick wull jau Düvels helpen!“ stieß er das Fenster auf, erhob die Waffe, worauf ein Schuss fiel. ii Er zog sich in die Küche zurück, doch wurde dort erneut getroffen.

Der oder die Plünderer schossen sofort von außen auf Bernard Rosema. Der wurde nochmal getroffen, erhielt einen Lungenschuss, wahrscheinlich mehrere Treffer. Er brach zu Boden. Die Männer kamen gewaltsam ins Haus, machten sich an die Plünderung. Was sie raubten, ist nicht in Einzelheiten überliefert. Später fand man Teile des Beuteguts im Roggenacker, darunter Trocken- und Handtücher, die eindeutig aus dem Haushalt stammten. Beim Verlassen schossen sie von außen eine Salve aufs Haus, zerschossen die Fensterscheiben und die Eingangstür. Nach der raschen Einschlagfolge feuerten sie aus einer Maschinenpistole.

Die besondere Brutalität bestand darin, dass sie Bernard Rosema schwer verletzt, achtlos am Boden liegen ließen, geradezu über ihn hinweg stiegen um zu plündern. Es waren mehrere Schüsse gefallen. Das Fenster war eingeschlagen worden. Der Lärm war damit unüberhörbar. Er hatte damit Bernd Rosemas Schwiegertochter Käthe geweckt und aufgeschreckt haben. Man muss sie im Schach gehalten haben, so dass sie die Plünderung nicht verhindern konnte.

Als die Plünderer verschwunden waren, holte sie Hilfe aus der Nachbarschaft. Sie hoben eine Tür aus und legten den schwerverletzten Bernd Rosema flach darauf um ihn nicht unsachgemäß zu bewegen. Einer machte sich auf den Weg zu Dr. Sürken, Papenburg Untenende. Weit war der Weg und zu der Zeit äußerst gefährlich. Der Arzt kam erst ein-zwei Stunden später. Bernard Rosema lebte noch. Die Nachbarn Engeln betteten ihn auf einen Pferdewagen, brachten ihn ins Krankenhaus. Sein Sohn Bernard jun. begleitete ihn. Die Enkel hockten stundenlang, die Älteren fassungslos, wie sie schon auf den am Boden Liegenden gestarrt und auf Hilfe gewartet hatten. Im Verlauf der Nacht kam ihr Onkel zurück vom Krankenhaus, schüttelte den Kopf. Bernard Rosema war in der Nacht gestorben. Er wurde vier Tage später, am 25.06.1945 begraben.

Der Vorfall löste Verstörung aus, verstärkte das Gefühl des Ausgeliefertseins. Eine eigene Wachtruppe zu bilden war zu der Zeit verboten. Man baute ein System stark gespannter Drähte, über die man im Angriffsfall dem Nachbarn eine Nachricht schicken konnte.“

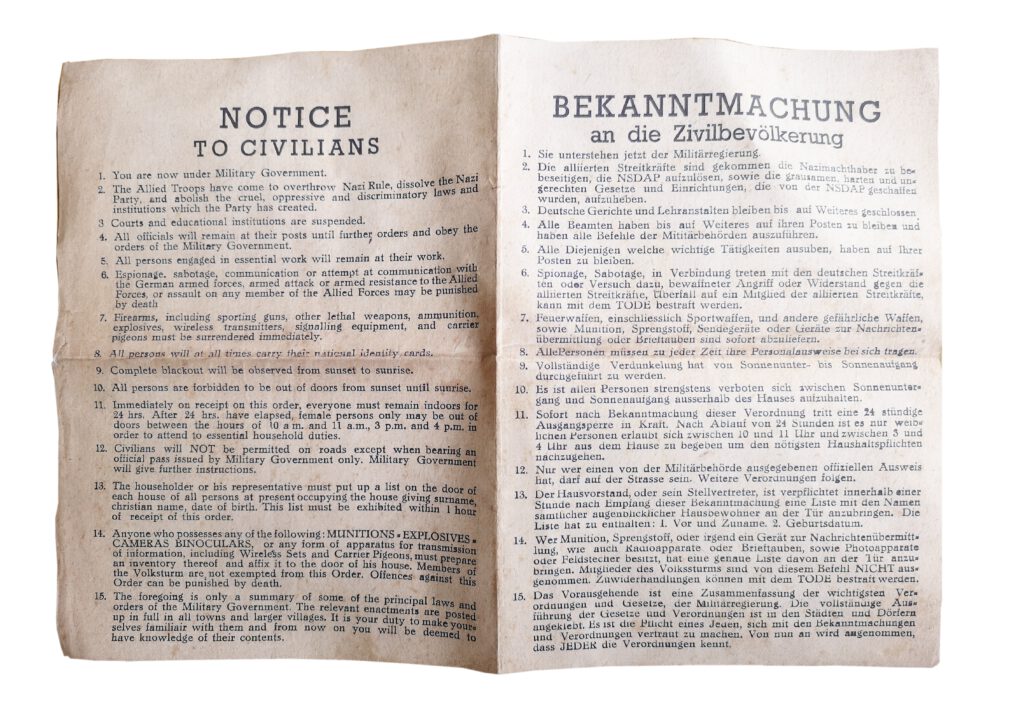

Diese Bekanntmachung wurde den Papenburgern Ende April / Anfang Mai 1945 ins Haus gebracht.

Als nächstes veröffentlichen wir hier den Bericht des Herrn Friedrich (Fritz) KUIPER, Papenburg (04./09.10.2017), dem wir gerade dafür sehr danken:

„Mein Vater Heinrich Kuiper hatte hier am Aschendorferweg die Tischlerei gegründet (1936). Drei Jahre später sah er sich im II. Weltkrieg, der auch für das Unternehmen alles änderte. Vater musste nun Produkte für die Wehrmacht liefern und als Aufgabenverteiler auch andere Tischlereien mit Aufträgen versorgen bis hin zum Hümmling.

Zunächst merkte man im Alltag vom Krieg nicht viel, außer dass nach und nach unsere Gesellen zur Wehrmacht eingezogen wurden. Im Laufe der Zeit machte sich der Mangel an Mitarbeitern immer deutlicher bemerkbar.

Für den Betrieb bekam Vater als Aushilfe zwei Mann gestellt. Einer war ungeeignet, der andere schien viel besser einsetzbar, ein Pole aus Posen, ein so genannter „Fremd- oder Ostarbeiter.“ Quartier hatte er im Lager der Arbeiter für Klostermoor, hinter der 1. Wiek.

Aber es stellte sich bald als wenig sinnvoll dar, den Mann jeden Morgen von dort zu holen und ihn abends dorthin zurück zu bringen. Viermal an jedem Tag den Weg zu machen, das war zu viel. Schließlich sollte ich, ein Neunjähriger, den Polen mit dem Fahrrad bringen. Die Logistik stieß ans Unmögliche und ans Lächerliche. Vater wandte sich dagegen, dies sei kaum sinnvoll, der Aufwand größer als die Hilfe.- Man sah das ein, erlaubte endlich, der Arbeiter dürfe die Nacht bei uns verbringen, gab Vater die üblichen scharfen Verhaltensregeln, der Ostarbeiter dürfe nur im Verschlag hinterm Haus nächtigen.

Vater nickte kaum dazu, bat den Polen das Notquartier nach seiner Vorstellung herzurichten, selbst auszubauen. Gesagt, getan. Der stellte sich geschickt an, baute den Verschlag um, dass dort sein Bett stand.

Damit begann das Leben des Polen in unserer Familie. Er nächtigte nur im Anbau, war tags bei uns im Haus. Ihn im Haus bei uns schlafen zu lassen, war zu gefährlich, da streng verboten und, im Entdeckungsfall, sehr hart bestraft. Das blieb für Vater das Einzige an Zugeständnissen gegenüber der Politik.

Ansonsten war dieser Leo Pitzak aus Posen ein Glücksfall, wie sich dies bald ergab. Das Leben mit ihm im Haus wurde rasch Normalität als hätten wir einen mehr in der Familie. Wir arbeiteten zusammen, wir saßen an einem Tisch zusammen. Hilfreich war seine Herkunft aus Posen, wo seit alter Zeit Deutsche und Polen nah bei einander lebten und er die Sprache gut beherrschte. Aber wir verstanden uns auch insgesamt. Morgens war er mit Vater schon früh in der Werkstatt, kam dann zum Frühstück zu uns in die Küche, war wieder drüben hin zur Arbeit, und kam aus der Werkstatt dann zum Mittagessen. Die Arbeit endete abends manchmal unregelmäßig, nicht für die Gesellen, aber für Vater und Leo. Es wurde manchmal spät. Sonntags war Ruhetag. Leo begleitete uns in den Gottesdienst nach St. Antonius.

Leo war als Tischler sehr geschickt, war anerkannt bei den Gesellen, die sahen ihn als Ihren. Es fehlte nicht an Späßen. Einer hatte eine Maus gefangen, die in eine von Leos Schachteln eingesperrt, der diese öffnete und vor Schreck aufschrie – zum Spaß der anderen. Leo hatte sein eigenes Feld zum Tabakanbau. Er wurde gelegentlich mit Auftrag in eines der Dörfer hingeschickt, selbständig, obwohl die Bedienung von Privataufträgen sehr hintan stand. Leo lebte bei uns fast wie ein freier Mensch.

In der Scheune an einem Hof (Nähe heute Finanzamt Aschendorf) waren zwei Tschechen behelfsmäßig untergebracht. Die sollten für uns arbeiten. Die reichten Mutter zum Warmmachen ihr Mittagessen im Milcheimer. Mutter schaute drauf, verzog das Gesicht vor Ekel, schüttete das Zeug den Schweinen in den Trog und kochte nun auch für die Tschechen. Sie schüttelte den Kopf, wie man von amtlicher Seite so Menschen behandeln könne. Das war genau das Richtige für Vater, der größten Wert darauf legte, dem anderen, vor allem jedem anderen auf Augenhöhe zu begegnen, ob Deutschen oder so genannten „Ostarbeitern“. Vater machte meist nicht viel Worte, doch da verstand er keinen Spaß. Er sagte nur „dei Middelschott“ und damit meinte er den „Geradeausweg“, den ungeteilten Respekt, der ohne Worte jedem zukam, mochten die Zeitumstände der Wahrung der Achtung Hohn sprechen. An diesem Punkt verstand Vater auch nicht den kleinsten Spaß und wie mir schien, auch keiner sonst der Nachbarn. Wer dem anderen, egal wem, die Würde absprach, der wurde hier geächtet.

So hatte es Leo bei uns nicht schlecht getroffen. Das galt besonders im Vergleich zu den Polen und anderen Ostarbeitern im Lager Klostermoor. Dorthin schmuggelte Leo, (vermutlich über zwei Russen in der Nachbarschaft) i Holztafeln, auf die künstlerische Menschen in Klostermoor Bilder malten, die zu uns und den Nachbarn kamen, z. T. dort jetzt noch hängen. Als Gegengabe sorgte er für Speck und Butter.

Leo aus Posen hatte sich fast zu gut eingelebt. Er war auch nicht ganz „ohne.“ Abends war er schließlich auffällig oft unterwegs. Er war nicht dumm, achtete auf die Sperrzeit und sah sich vor. Auf das Fahrrad hängte er die Säge und das Werkzeug sonst, als ob er einen „Auftrag“ auszuführen hätte. In der Nachbarschaft schaute ein Polizist hier nach dem Rechten. Den nannten wir nur Botterharm.

Oh, dieser Botterharm! Genau gesagt war er der Lebensmittelhändler mit Laden am Aschendorferweg, Harm Schmitz, den mehr als 65-Jährigen hatte man im Krieg reaktiviert. Der versah jetzt, hoch zu Fahrrad den Dienst als Hilfspolizist. Der sah jetzt nach dem Rechten. Der galt als gutwillig, als Teil der Sicherheit, als Rest „der heilen Welt“ im Krieg. Er war der Ruhestifter, war gut gelitten, und man grüßte ihn.

Botterharm hatte Leo verschiedentlich spät abends angehalten, kontrolliert. Doch dessen Tischler-Werkzeug betonte glaubhaft die Behauptung, er sei zum „Kunden“ unterwegs. Was er so „Kunden“ nannte…

So zogen sich die langen Monate von 1943 bis 1945. Der Krieg nahm die lange, katastrophale Wende. Der Feind stand tief im Emsland und rückte täglich näher.

In den letzten Tagen und Stunden vor diesem Samstag, den 21.04.1945, bevor die Front uns überrollte, brachten wir uns in Sicherheit, zogen mit einem Handwagen ins Moor bei Bokel. Dort blieben wir zwei Tage.

Leo und Vater wagten sich erst dann heraus, als es hier ruhiger wurde. Sie schlichen in der Deckung von Strauch und Bäumen hierher und schauten, ohne dass man sie sah. Sie blieben gut in Deckung.

Doch welcher Anblick bot sich ihnen? Entlang der Straße hier reihten sich die Panzer zu Kolonnen, dazwischen Lastkraftwagen, Kriegsmaterial in Massen, Soldaten. Auf unserem Grundstück am alten Gulfhaus hatten die Polen eine Gulaschkanone aufgebaut und von den Obstbäumen so manche umgeschlagen.

Wir wollten zu uns ins Haus, doch wurde das verwehrt. Aus dem, was man uns sagte, verstanden wir so viel, das Haus sei nun beschlagnahmt. Wo sollten wir jetzt bleiben? Vielleicht könnte unser Hausgast uns helfen? Vielleicht für uns vermitteln? Aber der war plötzlich nicht aufzufinden. Wir warteten, wir kannten den als zuverlässig. Er würde uns jetzt kaum alleine lassen. So standen wir dort vielleicht zwei Stunden.

Plötzlich erschien Leo in Begleitung von zwei Uniformierten. Die silbernen Schulterstücke des Einen verrieten, dass er vom hohen Rang war, seine Uniformmütze und seine Orden unterschieden sich sehr deutlich von anderen mit normaler Uniform und nur mit Käppi als die Kopfbedeckung. Der sprach Vater auf Polnisch an. Der sprach bestimmend und befehlsgewohnt. Dann deutet er auf den zweiten Uniformierten, den Dolmetscher, nickte dazu. Der übersetzte: „Sie sind ein guter Mensch. Ich habe alle Veranlassung Ihnen zu danken, dass Sie meinen Landsmann so gut behandelt haben. Ich bin hier Kommandant. Ihr Haus ist für die polnische Armee beschlagnahmt. Ich habe hier Quartier. Ich wohne hier im Erdgeschoss. Sie beziehen das Esszimmer und die Küche und das erste Geschoss oben. Wir werden hier zusammen wohnen.“

Wir waren sehr erstaunt. So kam es, dass wir mit dem polnischen Kommandanten der Einheit hier zusammen lebten. Da eine Trennung des Lebens im Haus kaum durchzuführen war, gab es nur enges Beieinander. Der Kommandant hatte 6-7 Leute als seine Wachmannschaft. Die schliefen im Esszimmer auf dem Boden, bekamen Verpflegung aus der Gulaschkanone von draußen. Im Esszimmer stand unser Klavier. Einer der Wachmannschaft spielte darauf am Abend. Der Kommandant bestand darauf, dass keiner einen Tropfen Alkohol nahm, während sonst die polnischen Soldaten geradewegs wild auf Alkohol versessen waren. Bei uns kein Tropfen.

Ansonsten bedienten sich die Soldaten als Herrn der Nachbarbarschaft am Federvieh, wenn sie das greifen konnten. Ich sah Mutter Hühner und Gänse rupfen und zubereiten. Mutter war die gute Köchin. Sie kochte auch für den Kommandanten. Der fühlte sich gut aufgenommen. Vater hatte einen Stapel von Zigarettenschachteln, die Währung zu der Zeit.

Dann geschah das Unglaubliche: Kurze Zeit später, in einer Nacht, wurden wir wach durch Poltern an der Tür. Vater öffnete und schaute in Bajonette. Ein Trupp polnischer Soldaten bedrohte ihn, verlangte unmissverständlich Zugang zum Plündern. Da hatten sie mit Vater genau den Richtigen erwischt. Schnell hatte der die Wachmannschaft alarmiert – und auch den Kommandanten. Der sprang vom Bett, warf sich die Kleidung über und war gleich an der Tür. Man stelle sich die blöden, zu Tode überraschten Gesichter der polnischen Soldaten vor. Als ich davon erfuhr… Ich hab´ mich totgelacht. Ich konnt´ mich kaum mehr halten. Ich lachte stundenlang: Die Bekloppten…

Der Kommandant verhaftete die Plünderer, schrieb deren Namen auf. Ein solches Donnerwetter dürften polnische Soldaten kaum je ertragen haben. Der Kommandant ließ einen Hinweis schreiben, hüllte den in einen durchsichtigen Schutzumschlag und ließ den an die Haustür heften. Das Schreiben hing noch lange dort, auch nach der Polen Fortzug. Ich konnte kein Polnisch, verstand kein Wort davon, aber Vater merkte mir gegenüber an, da stünde auch: „Der Kommandant wohnt hier.“

Unser Pole, Leo Pitzak war noch vielleicht drei Wochen oder wenig mehr bei uns, dann wurde er plötzlich von Polen abgeholt und kam nach Haren, wo sich die Polen zu der Zeit in eigener Verwaltung sammelten. Dann hörten wir nichts mehr von ihm.

Später meldete sich seine Schwester bei uns. Sie hatte während des Krieges in Völlenerfehn gearbeitet und war in die USA ausgewandert. Sie fragte Vater nach dem Verbleib des Bruders. Das bestärkte unsere Verwunderung. Auch wir hatten lange nichts von Leo gehört.

Mit der Schwester waren wir noch eine Zeitlang in Verbindung. Deren Suche nach dem Bruder blieb erfolglos. Nur schien es so, dass er nach England gegangen sei.

Wir überlegten, wo er geblieben wäre. Vielleicht sei er nach Polen zurück gekehrt. Das lag doch nahe. Er war ja dort verheiratet und hatte dort zwei Kinder. Vielleicht hatte er in Polen genau und positiv von seiner Zeit in Deutschland rum erzählt. Dies sei dem polnischen und vor allem russischen Geheimdienst zugetragen worden. Und solche Nachricht war dort sehr gefürchtet: Über Deutschland sollte zu der Zeit kein gutes Wort geäußert werden. Der Feind und seine feindliche Gesellschaftsordnung durften, um alles in der Welt, nicht einmal ansatzweise positiv, die Menschen dort nicht entfernt als menschenfreundlich dargestellt sein, auch nicht im Einzelfall. Es wurde angenommen: Der polnische oder noch eher der russische Geheimdienst hätten Leo ermordet. Solche Geschichten waren uns zugetragen worden. Wir hielten das für Leo denkbar, sogar für recht wahrscheinlich.

Wenn ich heute neu darüber denke: Vielleicht könnte er auch mit seiner Freundin ausgewandert sein, auf der Suche nach einem neuen Leben, vielleicht für ihn verlockend, seine Vergangenheit ganz hinter sich zu lassen, vollkommen neu zu leben. Wer kennt das, was ein Mensch erträumt? Darüber gingen Jahre, sogar Jahrzehnte. Leo Pitzak vergaß ich nie, Teil unserer Familie, Freund und Begleiter, als ich ein Kind war.

Der Film vor einigen Jahren über die polnische Besetzung von Haren berührte mich, brachte mich zum Entschluss, dort nach ihm zu suchen. Ich machte mich auf den Weg, fand allerdings in der heutigen Stadtverwaltung Haren niemanden, der mir Auskunft geben konnte. Vermutlich waren keine Personalunterlagen aus der Zeit der polnischen Verwaltung dort erhalten. Jedenfalls fand ich von Leo Pitzak bis heute nicht die geringste Spur.

All dies hinterlässt bei mir eine gewisse Traurigkeit. Ich wüsste gern wo Leo geblieben ist. Was das Verhältnis zwischen Polen und uns Deutschen anbetrifft, so sehe ich das zukünftig mit Gelassenheit. Der gute Wille siegt. Ja, der siegt immer.“